Medienanfragen

Bei Anfragen zu aktuellen Themen oder für die Vermittlung von Expert*innen und Interviewpartner*innen wenden Sie sich bitte an uns.

Wir finden für Sie die richtigen Ansprechpersonen.

Kontakt

Medienanfragen

pr-ub@clutterunibas.ch

+41 61 207 62 89

Nathalie Baumann

Dienstag bis Freitag

nathalie.baumann@clutterunibas.ch

+41 61 207 62 89

Lilly Ludwig

Montag- und Dienstagvormittag,

Mittwochnachmittag, Donnerstag

lilly.ludwig@clutterunibas.ch

+41 61 207 62 88

Medienmitteilungen

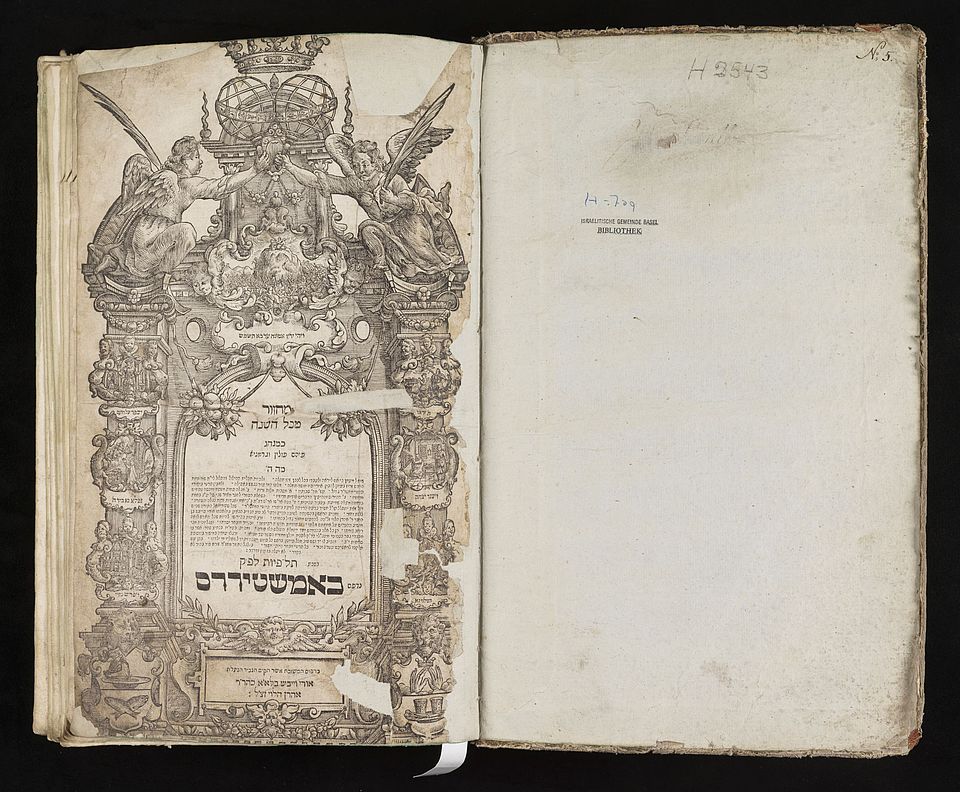

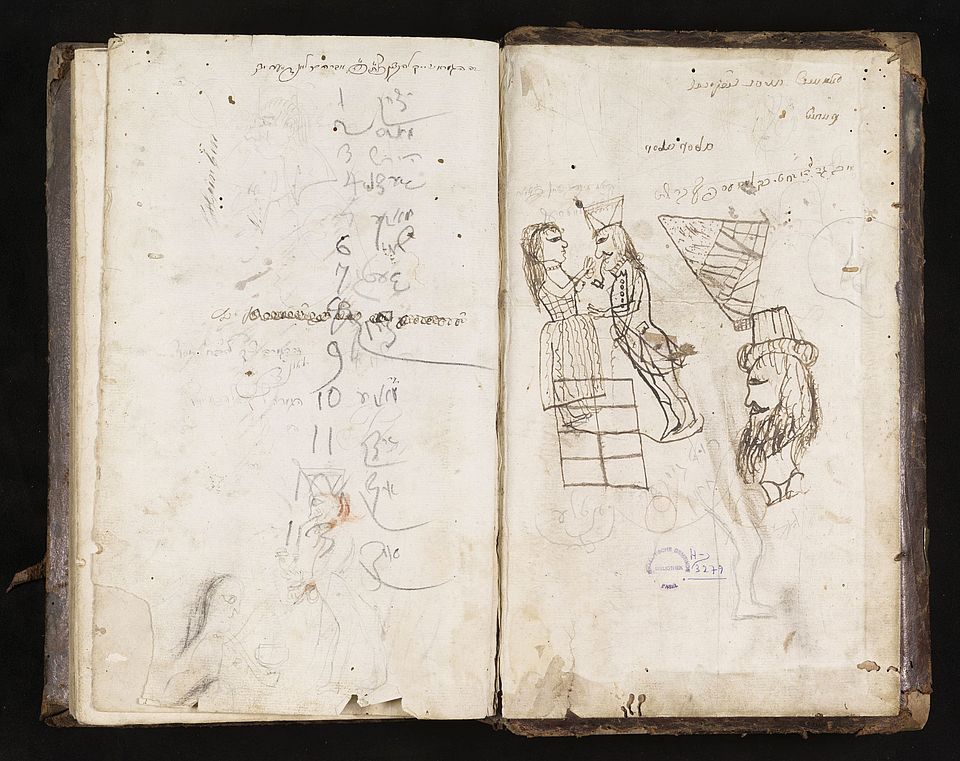

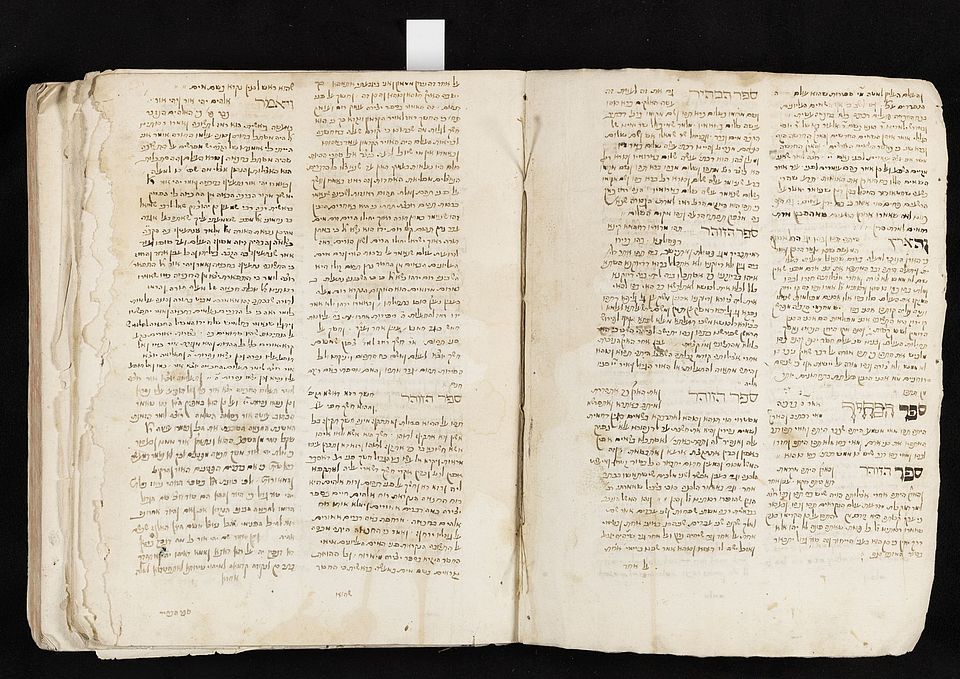

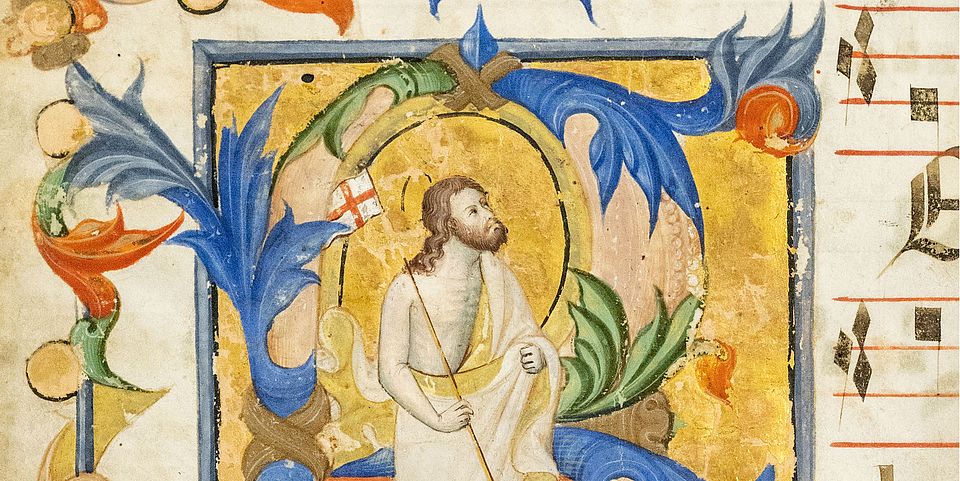

Die Israelitische Gemeinde Basel übergibt jüdisches Kulturerbe als Depositum an die Universitätsbibliothek Basel

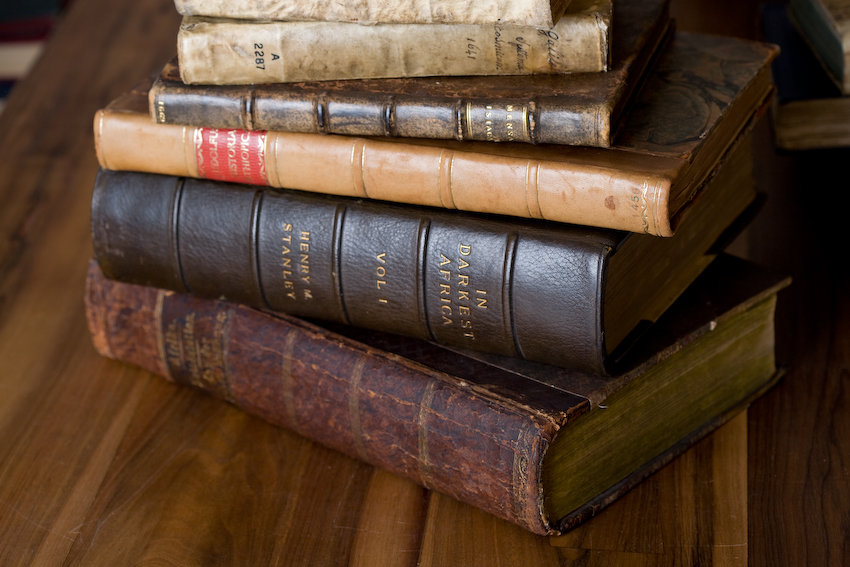

Die jüdische Gemeinde in Basel ist Eigentümerin einer Sammlung von Raritäten hebräischer und rabbinischer Literatur sowie frühneuzeitlicher und alter Drucke mit Unikatcharakter, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Die Gemeindebibliothek mit ihrer Sammlung ist eine der wenigen jüdischen Bibliotheken in Europa, die den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundene systematische Zerstörung jüdischer Bücher und Bibliotheken unangetastet überstanden hat. Für die sichere klimatische Aufbewahrung wird nun die Sammlung als langfristiges Depositum der Universitätsbibliothek Basel (UB) übergeben.

Die um 1805 gegründete Israelitische Gemeinde Basel (IGB) ist eine der grössten jüdischen Gemeinden der Schweiz und in Basel vielen bekannt durch den auffälligen Kuppelbau der Synagoge an der Leimenstrasse/Eulerstrasse. In ihrer Bibliothek befindet sich ein grösserer Bestand von ältesten Talmuddrucken (ab dem 16. Jahrhundert) und weiteren Raritäten hebräischer und rabbinischer Literatur. Die Sammlung ist von besonderem Wert, da sie die Geschichte der Gemeinde und der Region widerspiegelt. Zudem ist die Gemeindebibliothek eine der wenigen jüdischen Bibliotheken in Kontinentaleuropa, die den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundene systematische Zerstörung jüdischer Bücher und Bibliotheken unangetastet überstanden hat.

Aufgrund nicht geeigneter klimatischer Bedingungen in den Gemeinderäumlichkeiten werden nun die vor 1950 erschienenen Bücher und Zeitschriften als langfristiges Depositum der Universitätsbibliothek Basel (UB) übergeben. Die IGB bleibt Eigentümerin der Sammlung. Die Sammlung ergänzt in willkommener Weise den historischen Hebraica-Bestand der UB. Dieser umfasst rund 3'500 Titel, darunter die Basler hebräischen Drucke des 16. / 17. Jahrhunderts und die 1705 angekaufte Bibliothek der Gelehrtendynastie Buxtorf.

Sicherung und Erschliessung wertvollen Kulturerbes

In einem grossangelegten Projekt sollen bis Ende 2025 4'600 Bücher und 250 Zeitschriftentitel erschlossen werden. Die damit verbundenen Arbeiten übernimmt die Universitätsbibliothek Basel im Auftragsverhältnis. Die Finanzierung erfolgt durch zahlreiche Stiftungen, darunter Rothschild Foundation Hanadiv Europe, Christoph Merian Stiftung, Ernst Göhner Stiftung und Swisslos-Fonds Basel-Stadt. Nach der Erschliessung können die physischen Exemplare bestellt und im Sonderlesesaal eingesehen werden. Als Teil des Projekts soll eine repräsentative Auswahl von 200 historischen Objekten digitalisiert und der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden.

Die einzelnen Buchexemplare werden mit all ihren Besonderheiten nach internationalen Erschliessungsstandards katalogisiert. Die UB und die IGB Gemeindebibliothek sind beide Mitglieder von Swisscovery, dem Zusammenschluss von rund 490 wissenschaftlichen Bibliotheken in der Schweiz. Die Sammlung wird zudem in Swisscollections ausgewiesen, dem Online-Portal für Sondersammlungen. Damit ist der historische Bestand der IGB ortsunabhängig recherchierbar und weltweit für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich.

Israelitische Gemeinde Basel

Die vor über 200 Jahren gegründete Israelitische Gemeinde Basel mit ihren knapp 900 Mitgliedern ist eine der grössten jüdischen Gemeinden der Schweiz. Die IGB ist eine öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaft und eine Einheitsgemeinde, die ihren Mitgliedern vielfältige Dienstleistungen, ein breites kulturelles Angebot und eine gut ausgebaute Infrastruktur bietet.

Universitätsbibliothek Basel

Die UB Basel mit ihren fünf Standorten ist eines der wichtigsten öffentlichen Informationszentren der Region. Mit einem Bestand von rund 7,5 Millionen gedruckten und elektronischen Medien sowie einer halben Million Besucher*innen jährlich gehört sie zu den grossen wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz. Als Gedächtnisinstitution bewahrt sie sorgfältig ihren bedeutenden, bis ins 8. Jahrhundert zurückreichenden historischen Bestand und macht diesen dank einem umfassenden Digitalisierungsprogramm zunehmend online zugänglich. In ihrer Rolle als Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bietet sie verschiedenen Anspruchsgruppen einen vielseitigen Lern- und Begegnungsraum.

Kontakt und Information

Isabel Schlerkmann

Geschäftsführerin

Israelitische Gemeinde Basel

isabel.schlerkmann@clutterigb.ch

T 061 279 98 50

Dr. Ueli Dill

Bereichsleiter Historische Sammlungen

Universitätsbibliothek Basel

ueli.dill@clutterunibas.ch

T 061 207 31 33

Bildmaterial

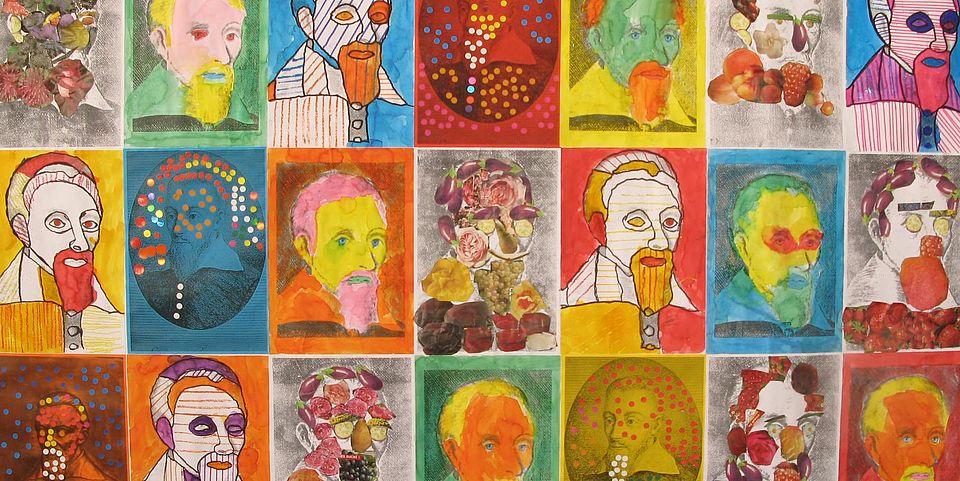

«Deal with it – Basler Institutionen und ihr afrikanisches Erbe». Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel, 25. August 2023 bis 16. November 2023

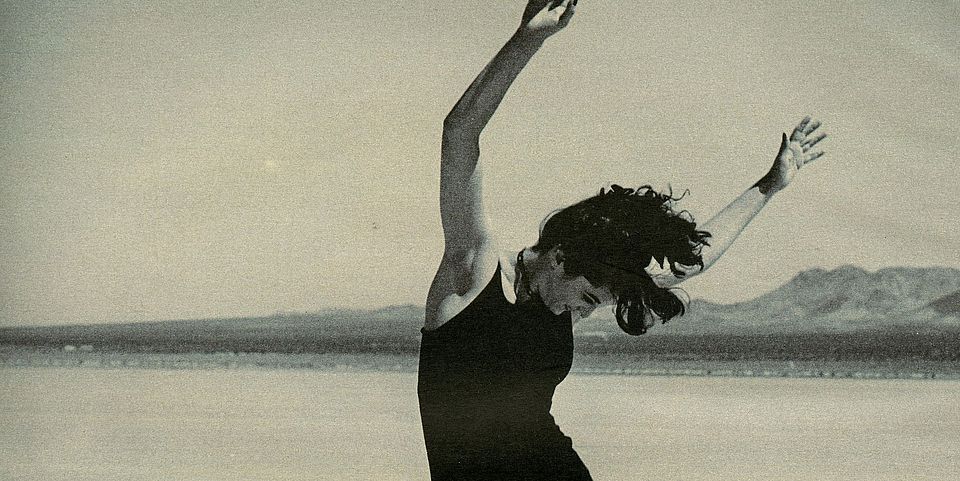

Die Basler Afrika Bibliographien (BAB) laden ein zur Eröffnung der Ausstellung «Deal with it – Afrikanisches Erbe in Basel». Diese stellt die individuelle und gemeinsame Geschichte und Gegenwart von fünf Basler Institutionen mit Afrikabezug aus der Perspektive von Studierenden vor: Universität Basel, Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut, Museum der Kulturen Basel, Mission 21 und Basler Afrika Bibliographien. Damit verbunden ist der Launch eines neuen Portals, das sämtliche Africana-Sammlungen in Basel vereint.

Warum findet sich ausgerechnet in Basel eine derartige Vielzahl an Institutionen mit Bezug zum afrikanischen Kontinent? Die Entwicklung basiert auf einer längeren Tradition des akademischen Engagements mit Afrika in der Region. So werden in der Ausstellung zum Beispiel sowohl die ersten Afrika-Expeditionen des Basler Grossbürgertums als auch kontemporäre Schweiz-Afrikanische Kooperationsprojekte auf Augenhöhe vorgestellt.

Mit kolonialem und imperialem Erbe aktiv und offen umgehen

Mit dem klaren Bekenntnis der Universität zur Forschung über, in, mit und für Afrika entwickelte sich Basel zu einem internationalen Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung. Die Ausstellung präsentiert die Geschichte und Gegenwart der Institutionen aus der Perspektive von Studierenden und hat das Ziel, einen breiteren Diskurs zu Basels kolonialer Vergangenheit und aktuellen Beziehungen zu und mit Afrika anzuregen. Die Studentinnen haben in enger Zusammenarbeit mit Archivaren, Direktorinnen und Kuratoren persönliche Geschichten, einzigartige Artefakte und neue Erkenntnisse zusammengestellt. Die Studierenden-Perspektive wurden von den fünf Institutionen kommentiert. In der Ausstellung treten die verschiedenen Perspektiven auf das afrikanische Erbe in Basel in einen Dialog.

PARC – ein Metakatalog, der die Afrikaforschung auch auf dem afrikanischen Kontinent vereinfachen soll

Im Rahmen der Ausstellung wird zudem das neue Rechercheportal PARC (Portal for African Research Collections) lanciert. PARC hat das Ziel, sämtliche Africana-Sammlungen in Basel neu in einem Metakatalog zugänglich und sichtbar zu machen. Das technische Design ist so ausgerichtet, dass das Portal auch bei schlechter Internetverbindung funktional bleibt. Dadurch wird für Forscherinnen und Studenten auf dem afrikanischen Kontinent ein guter Zugang sichergestellt. Aktuell sind die digitalen Archive der fünf Partnerinstitutionen abrufbar: Universität Basel, Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut, Museum der Kulturen Basel, Mission 21 und Basler Afrika Bibliographien. In Zukunft können weitere Bestände innerhalb der Schweiz und Europa oder afrikanischer Institutionen integriert werden.

Launch des Portals: im Rahmen der Ausstellungsvernissage am 24. August 2023

«Deal with it» – das Rahmenprogramm

Geschichte ist geteiltes Erbe. Deshalb wurden im Rahmen eines Open Call weitere Basler Institutionen oder Einzelpersonen dazu eingeladen, einen Beitrag zur Debatte beizusteuern. Entstanden ist ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Podien, Workshops und weiteren Ausstellungen von August bis Dezember 2023. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, sich an der Debatte zu beteiligen.

«Deal with it» wird von den Basler Afrika Bibliographien ausgerichtet (Gesamtprojektleitung: Alice Spinnler und Reto Ulrich). Kuratiert wurde sie von Elisa da Costa und Benedikt Wyss in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Basel, die Szenografie stammt von Bravo Ricky. Finanziert wird die Ausstellung von der Christoph Merian Stiftung, von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB), der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft, der Ernst Göhner Stiftung, Tweaklab und der Universitätsbibliothek Basel.

Kontakt und Information

Reto Ulrich

Basler Afrika Bibliographien

Kurator der Ausstellung

ru@clutterbaslerafrika.ch

061 228 93 31

Basler Afrika Bibliographien

Die Basler Afrika Bibliographien (BAB) sind ein Dokumentations- und Kompetenzzentrum zu Namibia und dem südlichen Afrika mit Sitz in Basel. Sie führen ein Archiv, eine Fachbibliothek und einen Verlag und bieten wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftspolitische Veranstaltungen an.

Ausstellungsdauer

25. August 2023 bis 16. November 2023

Montag bis Freitag 8.00 - 20.00 Uhr

Samstag 10.00 - 20.00 Uhr

Universitätsbibliothek Basel, Schönbeinstrasse 18 – 20, 4056 Basel

Eintritt frei

Presserundgang

Donnerstag, 24. August, 14 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten: pr-ub@clutterunibas.ch

Bildmaterial

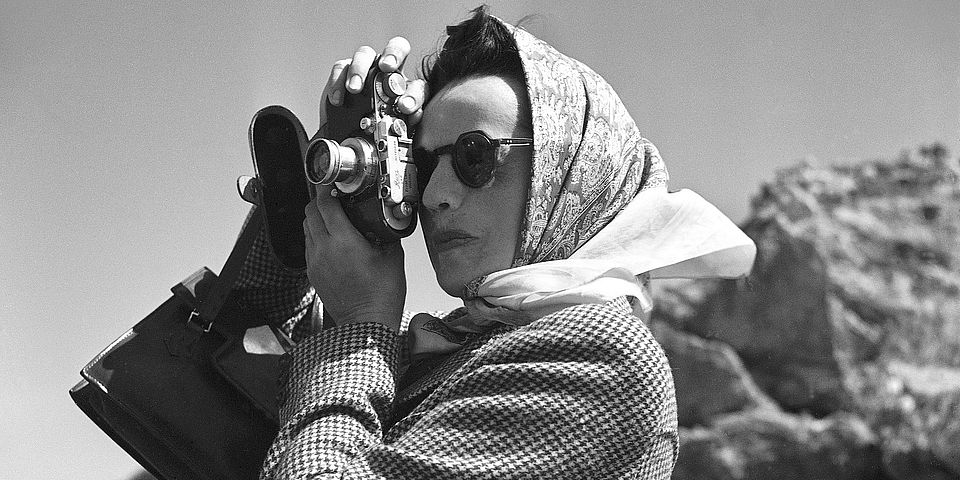

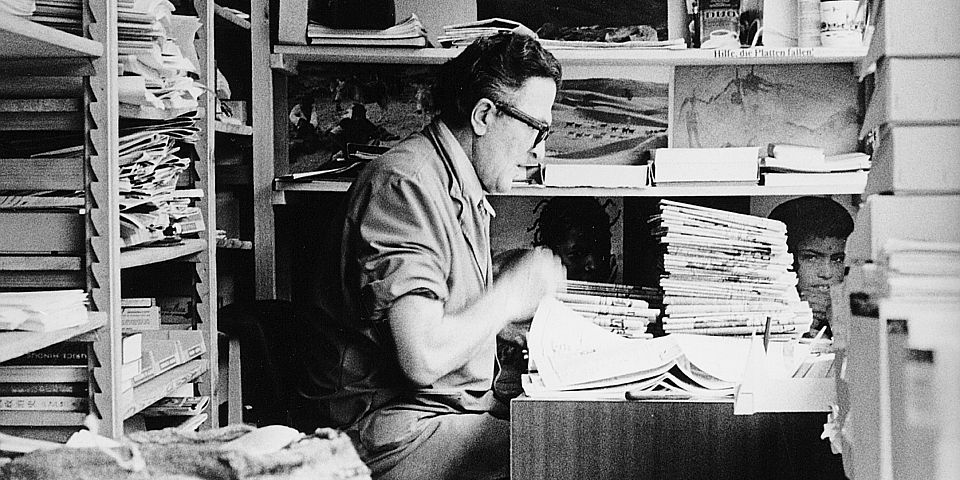

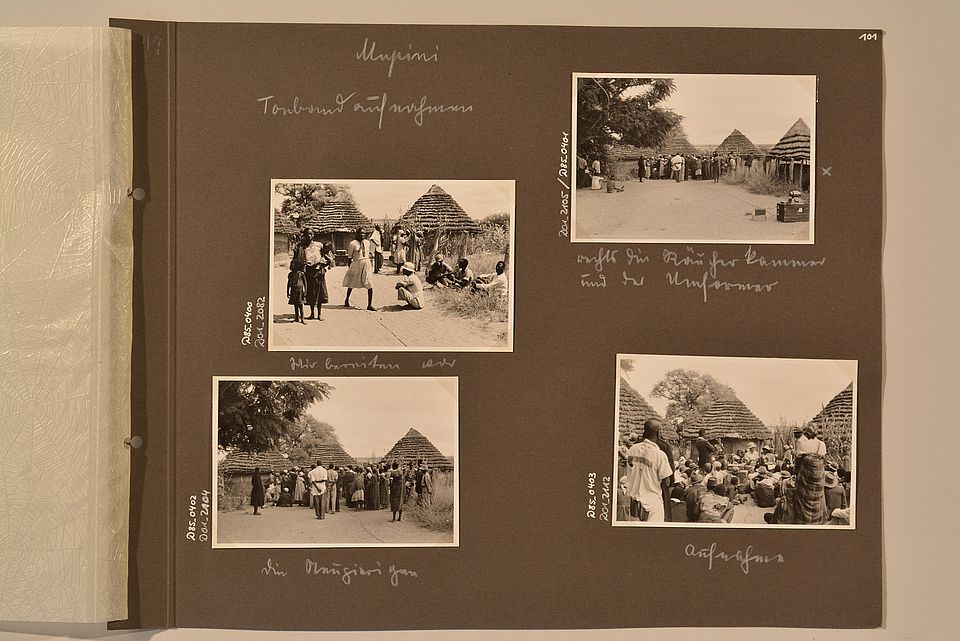

Die Bilder zeigen Ernst Dammann bei der Aufnahme von Tondokumenten im April 1954 in Mupini, Namibia. Die Ernst und Ruth Dammann Sammlung liegt heute im Archiv der Basler Afrika Bibliographien und ist ein Beispiel für Archivgut aus kolonialem Kontext in Basler Sammlungsinstitutionen. Album D85, Bestand PA.39 Ernst und Ruth Dammann, Basler Afrika Bibliographien.

"Ein Pantheon auf Papier. Die universale Autographensammlung Karl Geigy-Hagenbach (1866-1949)", 24. März 2023 bis 21. Juni 2023

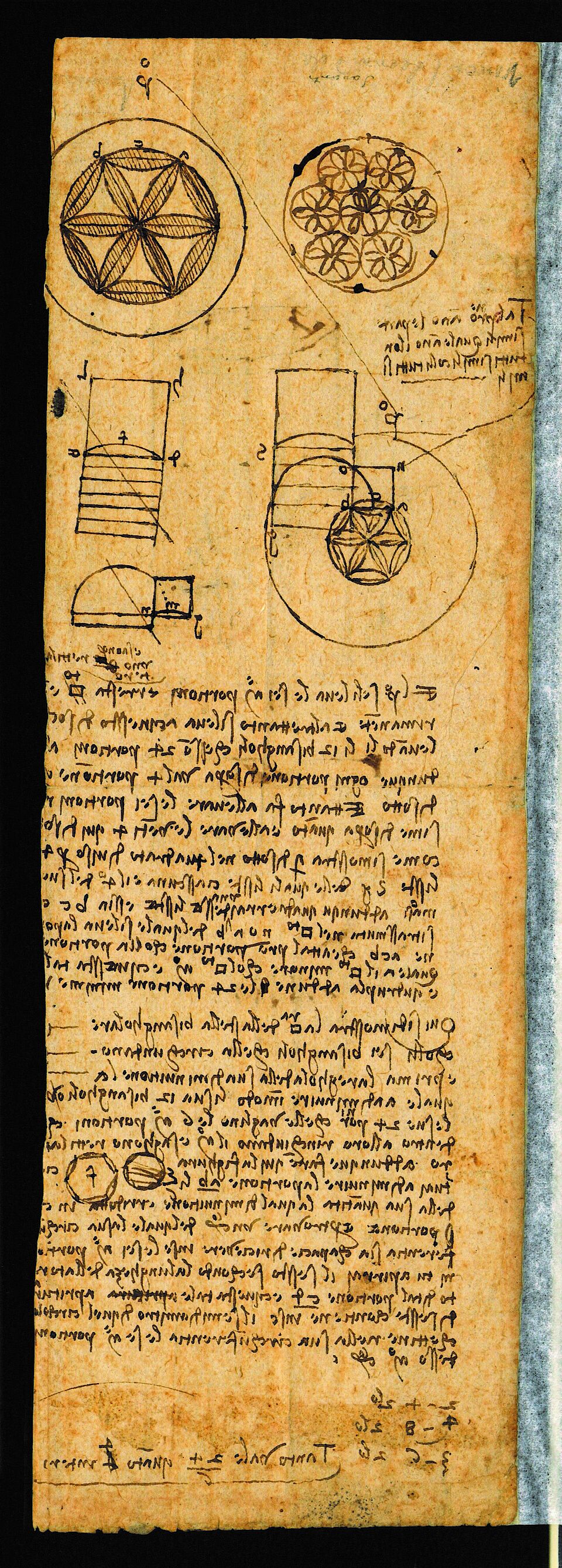

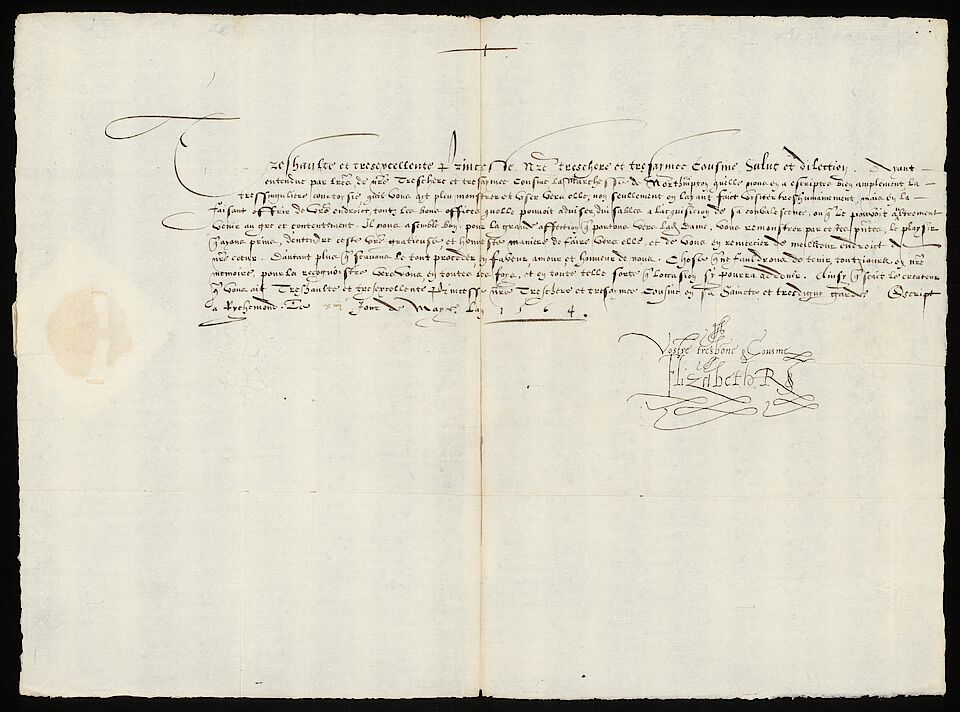

Das Sammeln von Autographen herausragender Persönlichkeiten faszinierte ab dem

Ende des 18. Jahrhundert zahlreiche Vertreter*innen des (gehobenen) Bürgertums.

So auch Karl Geigy-Hagenbach, Spross der Basler Unternehmerfamilie Geigy, der eine

der letzten universalen Autographenkollektionen des 20. Jahrhunderts aufbaute, die

ihresgleichen sucht: Ob Leonardo da Vinci, Maria Stuart oder Ludwig van Beethoven

– wohl alle Grössen der europäischen Herrschafts-, Geistes- und Kulturgeschichte

seit 1500 sind mit einem eigenhändigen Schriftstück vertreten. Geigys spektakuläre

Sammlung befindet sich grösstenteils in der Universitätsbibliothek Basel und steht

nun nach 60 Jahren erstmals wieder im Zentrum einer Ausstellung. Das vielfältige

Begleitprogramm spannt den Bogen in die Gegenwart und widmet sich unter anderem

der bis heute anhaltenden Leidenschaft, eigenhändig geschriebene Zeugnisse

von Prominenten zu sammeln.

Der Basler Industrielle Karl Geigy-Hagenbach war einer der letzten universalen Autographensammler. Seine Kollektion von rund 3000 Einzelstücken versammelte Briefe und andere handschriftliche Zeugnisse möglichst aller Berühmtheiten der neuzeitlichen Herrschafts-, Kirchen- und Geistesgeschichte. Für die Überlieferung des kulturellen Erbes hat das Handschriftensammeln eine kulturgeschichtliche Schlüsselstellung. Noch bevor wissenschaftliche Institutionen Autographen als Sammelobjekte systematisch erfassten, waren es passionierte Laien wie Geigy-Hagenbach, die für sich und die Nachwelt ein Universum aus eigenhändigen Schriftstücken zusammentrugen.

Die Ausstellung präsentiert die Geschichte und das postume Schicksal von Karl Geigy-Hagenbachs «geistiger Schatzkammer» (Stefan Zweig). Zudem werden firmengeschichtliche Aspekte (J. R. Geigy) beleuchtet, aus denen die ökonomischen Rahmenbedingungen für seine Sammelaktivitäten hervorgingen. Parallel rücken zentrale Facetten der modernen Autographenfaszination in den Fokus. Dazu zählen ihre Kommerzialisierung durch einen blühenden Auktionsmarkt, die Geschichte des Autographenfälschens sowie das Phänomen der Autogrammjägerei, das uns allen vertraut ist.

Die Digitalisierung zentraler Lebensbereiche verdrängt eigenhändige Schriftpraktiken zunehmend aus unserem Alltag. Die Wertigkeit von Autographen – und sei es in der ‹Schwundstufe› des Autogramms – wird dadurch jedoch keineswegs marginalisiert: Sie bewahren ihren exklusiven Status und erzielen höchste Auktionspreise. Parallel befördern gerade die Digital Humanities das Interesse an der Materialität handschriftlicher Originale, gestressten Digital Natives gilt das ‹Handlettering› als kreative Achtsamkeitsübung, und manche Autor*innen bemessen ihre literarische Prominenz an der Länge ihrer ‹Signierschlangen›. Wie sich der Typus des «ernsten Sammlers», den Geigy-Hagenbach trotz einiger Berührung mit dem Starkult seiner Zeit fraglos repräsentierte, in diesem weiten Feld von professioneller Autographenkunde, spekulativer Geldanlage und popkultureller Autogrammjägerei künftig behaupten wird, ist offen.

Kuratiert wurde die Ausstellung von Prof. Dr. Dieter Martin und Dr. Maximilian Bach (beide Universität Freiburg i. Br.), gestaltet hat sie Ranger Design Stuttgart. Ermöglicht haben die Ausstellung durch finanzielle Unterstützung die Eckenstein-Geigy-Stiftung, Prof. Dr. Hartmut Raguse, die Sulger-Stiftung sowie Nicole Voellmy-Geigy und Familie.

Kontakt und Information

Für Rückfragen

Prof. Dr. Dieter Martin

Universität Freiburg

Co-Kurator der Ausstellung

dieter.martin@cluttergermanistik.uni-freiburg.de

+49 761 203 32 87

Nathalie Baumann

Universitätsbibliothek Basel

Verantwortliche Öffentlichkeitsarbeit

nathalie.baumann@clutterunibas.ch

061 207 62 89

Ausstellungsdauer

24. März 2023 bis 21. Juni 2023

Montag bis Freitag 8.00–20.00 Uhr

Samstag 10.00–17.00 Uhr

Universitätsbibliothek Basel, Schönbeinstrasse 18–20, 4056 Basel

Eintritt frei

Presserundgang

Donnerstag, 23. März 2023, 14 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten: pr-ub@clutterunibas.ch

Bildmaterial

Im Rahmen einer feierlichen Vertragsunterzeichnung hat die Stiftung Bibliotheca Afghanica der Universität Basel ihren wertvollen, rund 300 Laufmeter umfassenden Bestand an schriftlichen Zeugnissen sowie 70'000 historische Bilddokumente übergeben. Aufbewahrt und für Forschung und Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird die weltweit einmalige Sammlung von der Universitätsbibliothek Basel.

Medienmitteilung (Website Universität Basel)