Buchreihe "Publikationen der Universitätsbibliothek Basel"

In einer von der Universitätsbibliothek Basel herausgegebenen Buchreihe erscheinen beim Schwabe Verlag Werke mit Bezug zur Universitätsbibliothek Basel und ihrem Bestand. Die Titel sind im Buchhandel erhältlich, aber auch open access zugänglich.

Bd. 51 | 2025

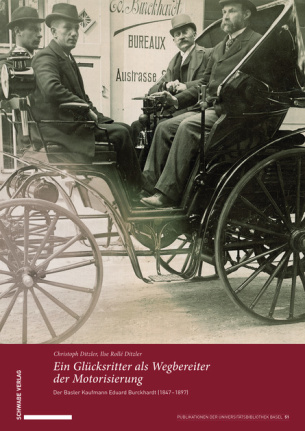

Christoph Ditzler, Ilse Rollé Ditzler

Ein Glücksritter als Wegbereiter der Motorisierung

Der Basler Kaufmann Eduard Burckhardt (1847–1897)

In der Biographie des Basler Kaufmanns Eduard Burckhardt zeigt sich exemplarisch, wie komplex Technikgeschichte mit Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte kurz vor 1900 zusammenwirkten. Burckhardt, der aus streng pietistischem Milieu stammte, verbrachte zwanzig Jahre in der westeuropäischen Handelswelt. Zurück in seiner Heimatstadt, hielt er ständig Ausschau nach Marktchancen für neueste technische Geräte. Besonders faszinierten ihn die revolutionären «pferdelosen» Fahrzeuge: Er fuhr mit Begeisterung «Velociped», dann «Motor-Fahrrad» und schliesslich «Motor-Wagen». Mit modern anmutender Kommunikation mobilisierte er ein weitreichendes, grenzüberschreitendes Netzwerk von Kollegen, prominenten Industriellen, Financiers und Kunden für seine Geschäftsideen. Obwohl die Motorfahrzeuge in dieser Pionierphase noch äusserst unpraktisch, ja risikobehaftet waren, führte Eduard Burckhardt sie als erster Generalvertreter in erheblicher Zahl in die Schweiz ein. Als er unerwartet am 18. Juli 1897 verstarb, kam zum Vorschein, wie abenteuerlich seine Geschäfte waren, bei denen er sowohl Treiber als auch Getriebener war.

Bd. 50 | 2024

Anna Lehninger

Heidi, Pinocchio und der Tod

Die Bilderwelt von Martha Pfannenschmid (1900–1999)

Fast ist die Illustratorin Martha Pfannenschmid (1900–1999), die Heidi und Pinocchio ein Gesicht gab, in Vergessenheit geraten. Zu ihrem 25. Todestag spürt das Buch anhand von Originalzeichnungen, Skizzen, Büchern und Dokumenten dem Phänomen «Heidi» in seiner Basler Prägung und internationalen Breitenwirkung ebenso nach wie den weiteren Arbeiten der Künstlerin von den frühen 1920er- bis späten 1970er-Jahren. Die Autorin lässt uns eintauchen in die Bildwelt der Illustratorin, die auch malte und als Zeichnerin bei der Basler Fasnacht die Schnitzelbanksänger in schnellen Strichen festhielt. Der Tod, dem Pfannenschmid in ihrem Berufsleben am Rechtsmedizinischen Institut Basel täglich begegnete, spielt in ihrem Werk eine bedeutende Rolle. Wer sich für die Geschichte der Illustration von wissenschaftlicher und fiktionaler Literatur interessiert, findet hier eine detailreiche und kenntnisreiche Darstellung.

Bd. 49 | 2023

Maximilian Bach, Dieter Martin (Hg.)

Ein Pantheon auf Papier

Die Sammlung Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949) und die moderne Autographenfaszination

Der Basler Industrielle Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949) war einer der letzten universalen Autographensammler. Seine Kollektion von rund 3000 Einzelstücken versammelte Briefe und andere handschriftliche Zeugnisse möglichst aller Berühmtheiten der neuzeitlichen Herrschafts-, Kirchen- und Geistesgeschichte. Ausgehend von prominenten Einzelautographen dieser «geistigen Schatzkammer» (Stefan Zweig), die sich heute grösstenteils in der Universitätsbibliothek Basel befindet, entwickelt der reich illustrierte Band historisch-systematische Fragestellungen zur modernen Autographenfaszination. Diese setzte – nach Vorformen in der Frühen Neuzeit – parallel zum Geniekult des 18. Jahrhunderts ein und entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem auch kommerziell bedeutsamen Feld der Memorialkultur.

Bd. 48 | 2021

Kristina Domanski, Charlotte Gutscher-Schmid, Cordula Kropik (Hg.)

Der Basler Edelstein

Ulrich Boners Fabelsammlung in der Handschrift der Universitätsbibliothek Basel AN III 17

Gegenstand dieses Bandes ist der Basler Edelstein – eine der frühesten erhaltenen Handschriften von Ulrich Boners Sammlung deutschsprachiger Fabeln. Nach einer Restaurierung widmet sich diese Publikation erstmals umfassend den vielschichtigen Beziehungen zwischen den textlichen Inhalten, der begleitenden Bebilderung und dem dekorativen Buchschmuck. Ein ausführlicher wissenschaftlicher Katalog zu den einzelnen Fabeln schliesst sich an. Neun als Faksimile abgebildete Beispiele in neuhochdeutscher Übersetzung mit ausführlichem Kommentar lassen schliesslich eintauchen in die reiche Welt der sprechenden Tiere, der dummen und weisen Menschen und in das zuweilen ferne, dann wieder erstaunlich aktuelle Denken des Mittelalters.

Bd. 47 | 2020

Sandra Fiechter

Tonhalle mit Musikschule am Petersplatz

Ideen und Initiativen im Vorfeld des Musiksaals in Basel

Dieser Band stellt ein alternatives Projekt zum bekannten, 1874 bis 1876 errichteten Musiksaal am Steinenberg in Basel vor. Das 1870 entworfene Szenario des Architekten Paul Reber-Burckhardt steht exemplarisch für den Diskurs um Konzertsaal und Kunst-, Fest- und Tonhalle vor Erbauung des Musiksaals von Johann Jacob Stehlin-Burckhardt. Die Autorin beschäftigt sich mit den Protagonisten, die sich am Prozess auf ein Basler Konzerthaus hin beteiligten, mit ihren Motivationen und den Ursachen ihres Scheiterns oder Reüssierens. Der Petersplatz offenbart sich dabei als visionärer Projektionsraum und lebt als Schauplatz nationaler Sängerfeste auf. Abschliessend werden Phänomene in der Entwicklung der Kulturmeile am Steinenberg und des Universitätsbezirks um den Petersplatz angesprochen.

Bd. 46 | 2019

Claudia Bolliger, Renate Würsch (Hg.)

Blick auf den Orient

Vom Orientalischen Seminar zum Seminar für Nahoststudien der Universität Basel (1919–2019)

Vor hundert Jahren wurde an der Universität Basel ein «Orientalisches» Seminar gegründet. Doch die Geschichte der Basler Orientstudien reicht viel weiter zurück. Der Sammelband geht auf diese Vorgeschichte ein und stellt die Fachvertreter vor, die in den letzten hundert Jahren am Seminar gewirkt haben. Weitere Themen sind die Debatte um den «Orientalismus», die seit den 1980er-Jahren Selbstverständnis und Wahrnehmung des Faches «Orientalistik» beeinflusste, und der in den Sprachlehrmitteln seit dem 19. Jahrhundert bis heute festzustellende Wandel im Zugang zum Arabischen. Aufgezeigt wird schliesslich die enge Beziehung des Seminars zur Universitätsbibliothek Basel anhand der dort aufbewahrten Dokumente, die vor allem aus den Nachlässen von Rudolf Tschudi (1884–1960) und Fritz Meier (1912–1998) stammen: arabische, persische und osmanisch-türkische Handschriften, historische Orientfotografien und persönliche Dokumente, insbesondere Briefe.

Bd. 45 | 2017

Helena Kanyar Becker (Hg.)

Pionierin der Kinderzüge

Erinnerungen an Mathilde Paravicini (1875–1954)

Die Baslerin Mathilde Paravicini (1875–1954) setzte sich während der beiden Weltkriege für Flüchtlinge, Verwundete, Gefangene und Rückkehrer ein. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme organisierte sie zusammen mit verschiedenen Hilfswerken Erholungsferien für ca. 5000 jüdische Emigrantenkinder, die in Frankreich in misslichen Verhältnissen lebten. Am Kriegsende betreute sie französische Flüchtlingskinder, die elternlos über die Schweizer Grenzen kamen, und begann erneut, die sogenannten Kinderzüge zu organisieren, die kriegsgeschädigte Kinder aus ganz Europa zur Erholung in die Schweiz brachten.

Die Universitätsbibliothek Basel widmete Mathilde Paravicini im Jahr 2014 eine Ausstellung, in der Zeitzeug*innen aus unterschiedlicher Perspektive über diese mutige und charismatische Frau berichteten. Ergänzt wird das Buch mit zahlreichen Zeitdokumenten und Fotografien, unter anderem aus dem Familienarchiv, und einer von Mathilde Paravicinis Neffe Nicolas Jaquet verfassten Familiengeschichte der Basler Paravicini, die im 17. Jahrhundert als Religionsflüchtlinge in die Stadt kamen.

Bd. 44 | 2017

Ueli Dill, Petra Schierl (Hg.)

Das bessere Bild Christi

Das Neue Testament in der Ausgabe des Erasmus von Rotterdam

Im März 1516 erschien in Basel eines der Bücher, welche die Welt veränderten – oder zumindest dazu beitrugen, sie zu verändern. Unter dem Titel Novum Instrumentum publizierte Erasmus von Rotterdam eine Edition des Neuen Testaments. Seine Gegner bezeichneten das Werk als Trojanisches Pferd, dem eine Horde von Häretikern entstiegen sei, oder als Ei, das Martin Luther dann ausgebrütet habe. Erasmus’ Arbeit brachte nicht die Autorität der Bibel ins Wanken, wohl aber diejenige der Kirche. Vor allem Universitätstheologen und Mönche sahen ihre Position in Gefahr und wehrten sich – mit Erfolg: 1559 wurde das Gesamtwerk des Erasmus im Index librorum prohibitorum der katholischen Kirche verboten. Im Zentrum seiner Ausgabe stand für Erasmus die Überarbeitung der damals gültigen lateinischen Übersetzung des Neuen Testaments.

Bd. 43 | 2016

David Tréfás

Kleine Basler Pressegeschichte

Die Basler Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert. Die Übernahme der einzigen grossen Tageszeitung Basler Zeitung durch eine politisch motivierte Gruppe im Jahr 2010 sorgte für viel Diskussionsstoff. Dabei stehen die Ereignisse nicht allein in der Basler Geschichte. Trotz bescheidenen Vorläufern kann man in Basel erst ab 1831 von einer politischen Presse sprechen. Eigentlicher Auslöser für die Herausbildung einer modernen politischen Öffentlichkeit war die sich anbahnende Kantonstrennung. Damals gründete Ratsherr Andreas Heusler seine Baseler Zeitung, um den städtischen Standpunkt in die entstehende Schweizer Öffentlichkeit zu tragen. Die Gegenseite tat es ihm gleich. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte gründeten immer mehr politische Gruppierungen ihre eigene Zeitung. Dabei kam es auch immer wieder zu feindlichen Übernahmen wie 1872 und 1902 bei den Basler Nachrichten. Jedoch erst nach 1977 kam es im Zuge der Fusion der Basler Nachrichten mit der National-Zeitung in Basel zu einer beispiellosen Medienkonzentration, während die Milieuzeitungen ihr Erscheinen einstellen mussten. Das Jahr 2010 markiert die Rückkehr zur politisch motivierten Presse und das Ende einer Periode, in welcher unternehmerisches Denken vorherrschte.

Bd. 42 | 2015

Thomas Hufschmid, Barbara Pfäffli (Hg.)

Wiederentdeckt! Basilius Amerbach erforscht das Theater von Augusta Raurica

Von 1588 bis 1591 dokumentierte der Basler Jurist Basilius Amerbach die nur einige Jahre zuvor freigelegten Überreste des römischen Theaters von Augst (BL). In Zusammenarbeit mit dem Kunstmaler Hans Bock dem Älteren vermass, studierte und beschrieb er die antike Ruine. Die so entstandene Sammlung von Manuskripten, Plänen und Zeichnungen befindet sich seit 1661 im Besitz der Universitätsbibliothek Basel. Sie übertrifft in Umfang und inhaltlicher Qualität deutlich andere Aufzeichnungen aus dieser frühen Phase der archäologischen Feldforschung.

In dem von Thomas Hufschmid und Barbara Pfäffli edierten Band sind ausgewählte thematische Beiträge zu Basilius Amerbachs einzigartiger Dokumentation versammelt. Fachleute aus den Bereichen Geschichte, Archäologie, Vermessungstechnik und Handschriftenkunde beleuchten die Entstehungszeit des Konvoluts.

Bd. 41 | 2015

Felix Weingartner

Erinnerungen an Franz Liszt

Nach dem Manuskript in der Universitätsbibliothek Basel herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Wolfgang Seibold

Bei Franz Liszt, der wohl vielseitigsten Musikerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts, gibt es viel von seinem Leben und Wirken zu entdecken und zu erforschen. Doch: «Franz Liszt und Felix Weingartner» – ist das überhaupt ein Thema? Wenn man die wichtigste Liszt-Literatur durchschaut fällt auf, dass die hier vorgelegten Erinnerungen an Franz Liszt von Felix Weingartner gar nicht oder wenig wahrgenommen und verarbeitet wurden. Es tut also Not, dass die Lisztforschung die Weingartner’schen Erinnerungen an- und aufnimmt, hat er doch in seinen Aufzeichnungen trotz seiner Begeisterung für Liszt auch von Eigenschaften berichtet, die ihm missfielen: unbeherrschte Zornesausbrüche, Sarkasmus, zu grosse Gutmütigkei.

Wolfgang Seibold hat Weingartners Erinnerungen nach dem Manuskript ediert und ausführlich kommentiert. Ergänzt wird die Ausgabe durch einen erstmals veröffentlichten Briefwechsel zwischen Liszt und Weingartner sowie die neu entdeckte deutsche Urfassung von Weingartners Artikel Franz Liszt, as Man and Artist (1936).